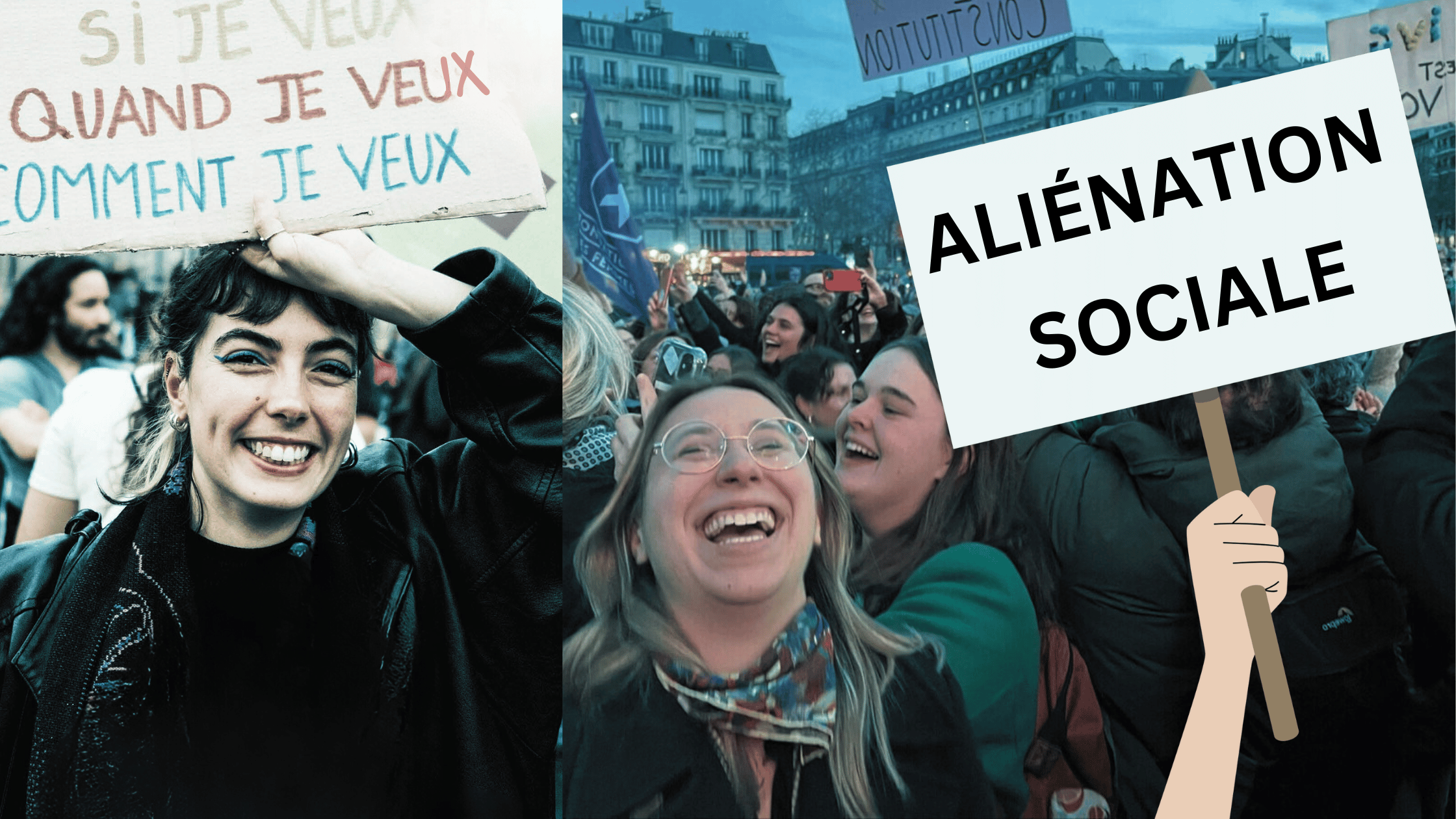

En 2024, deux décisions importantes ont marqué l’histoire récente en France et en Europe : l’avortement a été inscrit comme un droit dans la Constitution française, et une résolution similaire a été adoptée par le Parlement européen, visant à étendre ce droit dans toute l’Union européenne.

Dans son essai, le père Carlo Lorenzo Rossetti qualifie ces événements d’aliénation sociale. Il attribue cette aliénation au libertarisme anthropocentrique, renforcé par l’athéisme pratique et une (dés)éducation sexuelle centrée sur l’idée de disposer librement de son corps.

En contraste, la position catholique propose un humanisme théocentrique : la dignité humaine est à la fois ontologique et passive (la vie humaine est sacrée, comme pour le fœtus) et morale et active (capacité d’amour et de soin, comme pour la mère). L’essai explore également les implications sociales et individuelles de cette aliénation, dénonçant une société néo-libérale et matérialiste qui entrave la vraie liberté et solidarité humaine.

1. L’avortement comme droit fondamental : un changement de perception

Pour le père Rossetti, les dates du 4 mars et du 11 avril 2024 marquent un tournant symbolique, des moments sombres pour les chrétiens. Le 4 mars, en France, les députés réunis à Versailles ont inscrit l’avortement dans la Constitution, affirmant ainsi une “liberté garantie”. Le 11 avril, le Parlement européen a adopté une résolution pour introduire ce même droit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ces décisions reposent sur le principe de la “liberté de disposer de son corps”, souvent évoqué par les leaders politiques réunis en Congrès. Alors qu’a été passé tout à fait sous silence le débat sur le fœtus, son identité et ses droits. Il constate qu’on est passé d’une perception de l’avortement comme un “drame” (comme l’avait décrit Simone Veil en 1974) à une affirmation positive de ce droit, reflétant une transformation sociétale profonde où la liberté individuelle prime sur d’autres valeurs.

Même si face à l’évolution législative, la voix catholique apparaît marginalisée, il faut remarquer qu’exactement entre les deux événements français et européen, la déclaration Dignitas infinita, approuvée le 25 mars et publiée le 2 avril 2024, réaffirme la vision catholique.

2. La position de l’Église : une double dignité humaine

La déclaration Dignitas infinita, rappelle que la dignité humaine est intrinsèque, de la conception à la mort naturelle, et que l’avortement reste un grave désordre moral. Cette déclaration réaffirme la vision catholique de la dignité humaine. Celle-ci,, selon l’Église, consiste surtout en deux aspects complémentaires :

- La dignité ontologique : chaque être humain, dès sa conception, est infiniment aimé par Dieu et mérite respect et protection. Cela inclut le fœtus, qui est un être humain à part entière.

- La dignité morale : la mère est appelée à un amour actif et protecteur envers son enfant, un don d’elle-même inspiré par sa vocation divine.

L’Église insiste sur l’idée que la défense de la vie du plus faible, comme celle des enfants à naître, est essentielle pour protéger tous les droits humains. En ignorant ces principes, la société risque de perdre le sens du bien commun et de la solidarité.

3. Les causes profondes de cette transformation

3.1. Un long processus historique de sécularisation

Rossetti attribue ce changement de perception à une longue histoire de sécularisation et d’éloignement de la foi chrétienne. Il remonte à la disparition du catéchuménat au Moyen Âge, suivie par des événements comme la Réforme protestante, les Lumières et la Révolution française. Ces étapes ont favorisé une vision anthropocentrique (centrée sur l’homme) et individualiste de la dignité humaine, rompant avec l’héritage théocentrique (centré sur Dieu).

Ce modèle anthropocentrique, amplifié par les idéologies du XIXᵉ siècle et les révolutions culturelles du XXᵉ siècle (comme l’esprit de mai 68), a abouti à une société où la liberté individuelle est absolue, au détriment d’une vision de la vie humaine comme sacrée et relationnelle ou communautaire.

3.2.1. La montée de l’athéisme

En Europe, et particulièrement en France, l’auteur note une progression rapide de l’athéisme sous couvert de laïcité. Cela a conduit à une “profanisation” de la vie publique et personnelle, où la sacralité de la vie humaine disparaît. Dans cette perspective, la dignité humaine est réduite à une autodétermination absolue, sans lien avec Dieu, et le corps devient un objet à gérer selon ses désirs personnels.

3.2.2. Une éducation sexuelle qui dénature les valeurs

Rossetti critique également les programmes d’éducation sexuelle en Europe, qu’il qualifie de “déséducation”. Ces programmes, selon lui, introduisent dès l’enfance une vision libertaire et hédoniste de la sexualité, en occultant des valeurs comme l’amour, la fidélité ou la maîtrise de soi. Il signale le lien entre ces programmes et des institutions pro-avortement et antinatalistes, dont l’influence s’étend aussi à la culture populaire et aux médias. Ce phénomène, selon Rossetti, façonne une jeunesse largement favorable à l’avortement comme droit fondamental.

4. Que faire ? La réponse chrétienne

Face à ce défi, l’auteur propose deux réponses principales.

- Réponse spirituelle et ecclésiale : il insiste sur la nécessité d’une évangélisation renouvelée, basée sur le message central de l’Évangile (le kérygme) et un réel accompagnement dans la foi (initiation chrétienne). Pour lui, c’est en redécouvrant l’amour de Dieu et la beauté de la vie chrétienne, témoignée par les signes de l’amour de l’unité. Il insiste sur l’importance de l’unité au sein de l’Église. Pour contrer l’individualisme et l’égoïsme ambiants, les chrétiens doivent rayonner d’un vrai amour fraternel qui surmonte les divisions internes afin que la société puisse s’ouvrir à nouveau aux vraies valeurs.

- Réponse sociale et culturelle : Rossetti souhaite aussi que les chrétiens s’engagent activement dans les débats publics pour défendre la dignité humaine. Il faut aussi un effort culturel qui passe par la diffusion de messages crédibles, inspirants et adaptés aux jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Il propose de s’inspirer de figures chrétiennes influentes, comme Monseigneur Barron ou le père Paul-Adrien, qui savent présenter avec clarté et charité la vérité chrétienne.

Une lueur d’espoir

Malgré les défis, le père Rossetti relève un signe d’espérance : le nombre croissant de baptêmes d’adultes en 2024 en France et en Belgique, des pays pourtant très marqués par les idéologies pro-avortement. Ce phénomène montre que le message chrétien continue de toucher les cœurs.

Son essai remarquable se termine donc sur un appel aux chrétiens à agir avec foi, courage et amour pour défendre la vie et témoigner de la dignité de chaque être humain. C’est une invitation à retrouver une vision profondément chrétienne de la liberté et de la solidarité.